2019年03月08日

「京都・醍醐寺-真言密教の宇宙-」』特別展

九州国立博物館で開催されている

特別展 『京都・醍醐寺-真言密教の宇宙-』を見てきました。

まず、今回の特別展のタイトルを見て思ったことは

京都・醍醐寺・・・訪れた事がないな!

真言密教の宇宙・・・何やら、呪術的なパワー?

なんせ、私が密教と聞いて思いつくのは、

「水が出た」、「雨を降らせた」、「伝染病が治まった」など

日本各地に伝わる弘法大師の法力の話ぐらいです。(^^:)

しかし、まあこんな密教素人の私でも、

今回の特別展で密教について少しだけ知識が増えました。

今回も展示物の中から、私が興味を持ったものをいくつか紹介します。

(注)今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館より、ブログ掲載用に提供されたものを使用しています。

【聖宝座像】

まずは、醍醐寺の開基(創立者)、理源大師聖宝の座像です。

この方が、笠取山に草庵を結んだことが始まりです。

手には、魔を払い、煩悩を打ち砕く金剛杵(武器)を持っています。

【五大明王】

明王とは仏教に未だ帰依しない民衆を帰依させようとする役割を担った仏尊のことで、

そのため、仏の教えに従順でない者たちに対して、

火炎を背負い、髪は怒りによって逆立っいる恐ろしげな姿をしています。

この五体の火炎もそれぞれ違っていて迫力があります。

ちなみに、大威徳明王は水牛に乗ってますが、

立っている水牛は珍しいそうです。

写真奥から

金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)、

軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)、

不動明王(ふどうみょうおう)、

降三世明王(ごうざんぜみょうおう)

大威徳明王(だいいとくみょうおう)、

と共に無敵の五人組です。

【薬師如来および両脇侍像】

平安仏の最高峰の国宝です。

上体に対して足が小さく作られていますが、仏像を下から見上げた時の

遠近感を考えて作られているそうです。

博物館では、見上げて見ないので足が小さく作られているのが良くわかります。

写真は左から月光菩薩像、薬師如来、日光菩薩像です。

その他、豊臣秀吉が主催した「醍醐の花見」に関する展示物も興味深かったです。

時代は、平成も終わりを告げようとしてますが・・・・

現在でも、祈祷や占いに人気があるのですから、

当時の権力者にとっても、密教は魅力的だったんでしょうね。

でも、煩悩と上手く付き合って、悟らない人生を送っている私にとっては、

「真言密教の宇宙」は、神秘的で摩訶不思議な世界です。

それでも、これらの密教美術を見て、解説を読んだり、聴いたりしてると、

明王は、私みたいな人の為にいるんだろうなぁと言うことだけは、

分かったような気がします。(笑)

今日の昼食は、九州国立博物館の敷地内にあるレストラン、

ホテル・ニューオータニ博多の館外レストラン「Green House」で

特製ビーフカレーを頂きました。

特別展 『京都・醍醐寺-真言密教の宇宙-』を見てきました。

まず、今回の特別展のタイトルを見て思ったことは

京都・醍醐寺・・・訪れた事がないな!

真言密教の宇宙・・・何やら、呪術的なパワー?

なんせ、私が密教と聞いて思いつくのは、

「水が出た」、「雨を降らせた」、「伝染病が治まった」など

日本各地に伝わる弘法大師の法力の話ぐらいです。(^^:)

しかし、まあこんな密教素人の私でも、

今回の特別展で密教について少しだけ知識が増えました。

今回も展示物の中から、私が興味を持ったものをいくつか紹介します。

(注)今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館より、ブログ掲載用に提供されたものを使用しています。

【聖宝座像】

まずは、醍醐寺の開基(創立者)、理源大師聖宝の座像です。

この方が、笠取山に草庵を結んだことが始まりです。

手には、魔を払い、煩悩を打ち砕く金剛杵(武器)を持っています。

【五大明王】

明王とは仏教に未だ帰依しない民衆を帰依させようとする役割を担った仏尊のことで、

そのため、仏の教えに従順でない者たちに対して、

火炎を背負い、髪は怒りによって逆立っいる恐ろしげな姿をしています。

この五体の火炎もそれぞれ違っていて迫力があります。

ちなみに、大威徳明王は水牛に乗ってますが、

立っている水牛は珍しいそうです。

写真奥から

金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)、

軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)、

不動明王(ふどうみょうおう)、

降三世明王(ごうざんぜみょうおう)

大威徳明王(だいいとくみょうおう)、

と共に無敵の五人組です。

【薬師如来および両脇侍像】

平安仏の最高峰の国宝です。

上体に対して足が小さく作られていますが、仏像を下から見上げた時の

遠近感を考えて作られているそうです。

博物館では、見上げて見ないので足が小さく作られているのが良くわかります。

写真は左から月光菩薩像、薬師如来、日光菩薩像です。

その他、豊臣秀吉が主催した「醍醐の花見」に関する展示物も興味深かったです。

時代は、平成も終わりを告げようとしてますが・・・・

現在でも、祈祷や占いに人気があるのですから、

当時の権力者にとっても、密教は魅力的だったんでしょうね。

でも、煩悩と上手く付き合って、悟らない人生を送っている私にとっては、

「真言密教の宇宙」は、神秘的で摩訶不思議な世界です。

それでも、これらの密教美術を見て、解説を読んだり、聴いたりしてると、

明王は、私みたいな人の為にいるんだろうなぁと言うことだけは、

分かったような気がします。(笑)

今日の昼食は、九州国立博物館の敷地内にあるレストラン、

ホテル・ニューオータニ博多の館外レストラン「Green House」で

特製ビーフカレーを頂きました。

2018年11月27日

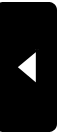

「大倉コレクション」特別展

九州国立博物館に行ってきました。

平成30年10月2日(火)〜 12月9日(日)の間

父・喜八郎氏と息子の喜七郎氏によって大倉集古館に集められた

大倉コレクションが展示されています。

【第1章 日本美術の王道】

明治維新後、廃仏毀釈で仏像が海外に流出する中、

多くの仏教に関する品が、大倉喜八郎氏によって収集されたそうです。

江戸時代はキリスト教弾圧、明治に入ると、仏教弾圧と

時の権力者は、自分たちに都合の悪いものには蓋をするという考え方は、

いつの時代もあまり変わりませんね。(悲)

今回は展示物の中から、私が興味を持ったものをいくつか紹介します。

(注)今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館より、ブログ掲載用に提供されたものを使用しています。

・乗興船 / 伊藤若冲

私は、若冲の色彩鮮やかで緻密な動植物の絵が大好きですが、

これは、淀川沿いの情景を「拓版画」という技法で、見事なぼかしを使いながら、

強烈な黒い空、淡い灰色の川というモノクロの世界で表現しています。

さすが、若冲ですね。すばらしい!

・銹絵寿老図六角皿 / 尾形光琳・乾山合作

江戸時代・18世紀

弟・乾山の六角形の陶器に、兄・光琳の寿老の絵が

京らしい洗練された雰囲気を作り出しています。

・短刀 銘・則重

・自在(鯉・蝶・蟹・蟷螂)置物

鎧兜を作る甲冑師たちの作品で、体節・関節の部分を動かすことが出来るように作られています。

日本の職人技には、いつも驚かされます。

【第2章 アジアに開いた眼】

この章では、喜八郎氏がアジアで収集した仏像や仏具が展示されています。

・アジアで収集した仏像

これらの展示物から、喜八郎氏の交友関係の広さがうかがい知れます。

【第3章 日本から世界へ(ローマ日本美術展)】

この章は昭和5年(1930)イタリアで開かれた

「ローマ日本美術展」を模した作りになっています。

息子・喜七郎氏はその経費を負担して、日本の伝統美を海外に紹介したそうです。

横山大観の「夜桜」を見る事が出来ます。

ちょっと、季節が違いますが・・・

今なら、九国博で夜桜見物出来ますよ。

飲食禁止ですけど・・・(笑)

実は、特別展期間中に、展示物の入れ替えがあるんですが、

これが、けっこう悩みの種だったりします。

近ければ、何度か訪れれば良いのでしょうけど・・・

離れていると、そうもいきませんので、

九国博に行く時期をいつにするかを検討しなければなりません。

あれも見たいし、これも見たい・・・うっ~(悩)

今回は、後期にしましたが、

でも、期間限定の「普賢菩薩騎象像」も見たかった。(悲)

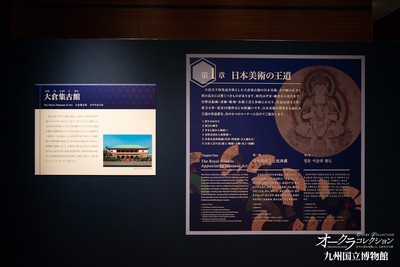

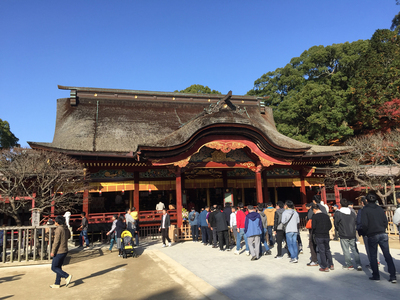

帰りに、大宰府天満宮に寄ってきましたが、

相変わらず・・・インバウンド観光がすごいですね。

先日、テレビで池の水抜きをやってましたが、

残念ながら、池の水がきれいになってる様には感じませんでした。(悲)

平成30年10月2日(火)〜 12月9日(日)の間

父・喜八郎氏と息子の喜七郎氏によって大倉集古館に集められた

大倉コレクションが展示されています。

【第1章 日本美術の王道】

明治維新後、廃仏毀釈で仏像が海外に流出する中、

多くの仏教に関する品が、大倉喜八郎氏によって収集されたそうです。

江戸時代はキリスト教弾圧、明治に入ると、仏教弾圧と

時の権力者は、自分たちに都合の悪いものには蓋をするという考え方は、

いつの時代もあまり変わりませんね。(悲)

今回は展示物の中から、私が興味を持ったものをいくつか紹介します。

(注)今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館より、ブログ掲載用に提供されたものを使用しています。

・乗興船 / 伊藤若冲

私は、若冲の色彩鮮やかで緻密な動植物の絵が大好きですが、

これは、淀川沿いの情景を「拓版画」という技法で、見事なぼかしを使いながら、

強烈な黒い空、淡い灰色の川というモノクロの世界で表現しています。

さすが、若冲ですね。すばらしい!

・銹絵寿老図六角皿 / 尾形光琳・乾山合作

江戸時代・18世紀

弟・乾山の六角形の陶器に、兄・光琳の寿老の絵が

京らしい洗練された雰囲気を作り出しています。

・短刀 銘・則重

・自在(鯉・蝶・蟹・蟷螂)置物

鎧兜を作る甲冑師たちの作品で、体節・関節の部分を動かすことが出来るように作られています。

日本の職人技には、いつも驚かされます。

【第2章 アジアに開いた眼】

この章では、喜八郎氏がアジアで収集した仏像や仏具が展示されています。

・アジアで収集した仏像

これらの展示物から、喜八郎氏の交友関係の広さがうかがい知れます。

【第3章 日本から世界へ(ローマ日本美術展)】

この章は昭和5年(1930)イタリアで開かれた

「ローマ日本美術展」を模した作りになっています。

息子・喜七郎氏はその経費を負担して、日本の伝統美を海外に紹介したそうです。

横山大観の「夜桜」を見る事が出来ます。

ちょっと、季節が違いますが・・・

今なら、九国博で夜桜見物出来ますよ。

飲食禁止ですけど・・・(笑)

実は、特別展期間中に、展示物の入れ替えがあるんですが、

これが、けっこう悩みの種だったりします。

近ければ、何度か訪れれば良いのでしょうけど・・・

離れていると、そうもいきませんので、

九国博に行く時期をいつにするかを検討しなければなりません。

あれも見たいし、これも見たい・・・うっ~(悩)

今回は、後期にしましたが、

でも、期間限定の「普賢菩薩騎象像」も見たかった。(悲)

帰りに、大宰府天満宮に寄ってきましたが、

相変わらず・・・インバウンド観光がすごいですね。

先日、テレビで池の水抜きをやってましたが、

残念ながら、池の水がきれいになってる様には感じませんでした。(悲)

2018年06月22日

「至上の印象派展 」特別展

今日は、お天気が良かったので九国博でビュールレ・コレクションを見てきました。

今回の展示では、マネ、モネ、ドガ、ルノワール、セザンヌ、ゴーギャン、ゴッホの作品をはじめ、

マティス、ピカソなどの巨匠の代表作が見れます。

(注)今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館より、ブログ掲載用に提供されたものを使用しています。

今回は、10章のテーマに分けて展示してあるので、

簡単に、その内容を紹介します。

【第1章 肖像画】

まず第1章には、個性豊かな肖像画が並んでいます。

【第2章 ヨーロッパの都市】

この章はヴェネツィア、ロンドン、パリといったヨーロッパの大都市を描いた作品です。

ここでは、風景表現の歴史と画家の個性の違いを見る事が出来ます。

個人的には、古典的な写実的表現で書かれた、

アントーニオ・カナールのヴェネツィアの風景が好きです。

【第3章 19世紀のフランス絵画】

この章では、ドラクロワやシャヴァンヌなど、近代への扉を開いた画家たちや、

「近代絵画の父」マネを中心に紹介されています。

今年4月にモロッコへ行った為か、

特にドラクロワの「モロッコのスルタン」の絵には、惹きつけられました。

【第4章 印象派の風景】

印象派の画家マネ、モネ、ピサロ、シスレーたちが、

最も熱心に取り組んだ風景画が展示してあります。

印象派の作品からは、その場所のその時の光や風が伝わってくるようですね。

【第5章 印象派の人物】

印象派の画家のなかでも、人物を対象とした、

ドガとルノワールの二人の作品が展示してあります。

・ドガ

14歳の小さな踊り子 /

1880-81年(ワックスによる原作)1932-36年(ブロンズによる鋳造) /

ブロンズ、着彩、木綿のスカート、絹のリボン、木製の台

・ルノワール

イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢(可愛いイレーヌ) / 1880年 / 油彩、カンヴァス

まるで、顔に焦点が当てられ、周囲をぼかしたポートレート写真のようなタッチで描かれています。

【第6章 ポール・セザンヌ】

ビュールレ・コレクションの印象派セザンヌのコレクションです。

・セザンヌ

赤いチョッキの少年 / 1888-90年 / 油彩、カンヴァス

極端に右手が長く描かれています。

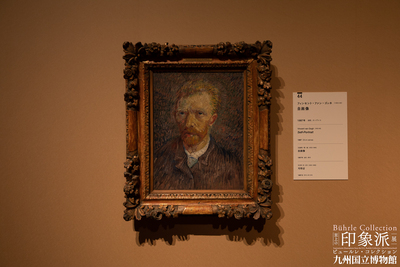

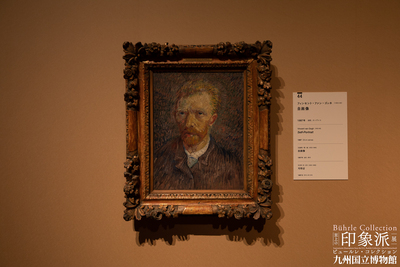

【第7章 フィンセント・ファン・ゴッホ】

ポスト印象派の代表的画家ファン・ゴッホのコレクションです。

・ゴッホ

自画像 / 1887年 / 油彩、カンヴァス

浮世絵の影響を受けて描かれた、「日没を背に種まく人」も見る事が出来ます。

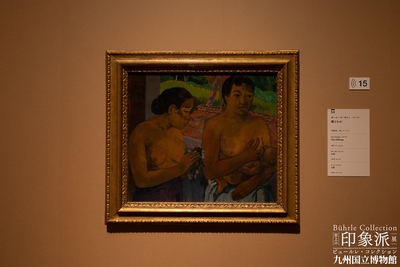

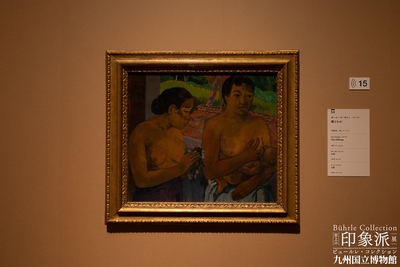

【第8章 20世紀初頭のフランス絵画】

この章ではヴュイヤール、ボナール、ゴーギャンといった画家たちの、作品が展示されています。

・ゴーギャン

ポール・ゴーギャン

贈りもの / 1902年 / 油彩、カンヴァス

【第9章 モダン・アート】

この章ではピカソやブラックなど、20世紀のモダン・アート作品が展示されていて、

パブロ・ピカソの「イタリアの女」、「花とレモンのある静物」を見る事が出来ます。

【第10章 新たなる絵画の地平】

モネの代表作の一つである《睡蓮の池、緑の反映》は、

これまでスイス国外には一度も出たことのなかった高さ2メートル×幅4.25メートルの大作です。

・モネ

睡蓮の池、緑の反映 / 1920-26年 / 油彩、カンヴァス

今回、美術の教科書でしか見たことがない絵を

日本で見る事が出来て、とても良かったです。

7月16日(祝)まで九州国立博物館で見れます。

この時期、家にいても、暑くてクーラー代ばかりかかりますから、

是非、この機会に快適な温調の博物館を訪れてください。

お勧めですよ。

素敵な絵画を見た後は、

いつものように、大宰府天満宮の参道へ

今日は暑かったので、抹茶アイスと梅ヶ枝餅のセットを頂きました。

梅雨まっただ中、アジサイがきれいに咲いてました。

今回の展示では、マネ、モネ、ドガ、ルノワール、セザンヌ、ゴーギャン、ゴッホの作品をはじめ、

マティス、ピカソなどの巨匠の代表作が見れます。

(注)今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館より、ブログ掲載用に提供されたものを使用しています。

今回は、10章のテーマに分けて展示してあるので、

簡単に、その内容を紹介します。

【第1章 肖像画】

まず第1章には、個性豊かな肖像画が並んでいます。

【第2章 ヨーロッパの都市】

この章はヴェネツィア、ロンドン、パリといったヨーロッパの大都市を描いた作品です。

ここでは、風景表現の歴史と画家の個性の違いを見る事が出来ます。

個人的には、古典的な写実的表現で書かれた、

アントーニオ・カナールのヴェネツィアの風景が好きです。

【第3章 19世紀のフランス絵画】

この章では、ドラクロワやシャヴァンヌなど、近代への扉を開いた画家たちや、

「近代絵画の父」マネを中心に紹介されています。

今年4月にモロッコへ行った為か、

特にドラクロワの「モロッコのスルタン」の絵には、惹きつけられました。

【第4章 印象派の風景】

印象派の画家マネ、モネ、ピサロ、シスレーたちが、

最も熱心に取り組んだ風景画が展示してあります。

印象派の作品からは、その場所のその時の光や風が伝わってくるようですね。

【第5章 印象派の人物】

印象派の画家のなかでも、人物を対象とした、

ドガとルノワールの二人の作品が展示してあります。

・ドガ

14歳の小さな踊り子 /

1880-81年(ワックスによる原作)1932-36年(ブロンズによる鋳造) /

ブロンズ、着彩、木綿のスカート、絹のリボン、木製の台

・ルノワール

イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢(可愛いイレーヌ) / 1880年 / 油彩、カンヴァス

まるで、顔に焦点が当てられ、周囲をぼかしたポートレート写真のようなタッチで描かれています。

【第6章 ポール・セザンヌ】

ビュールレ・コレクションの印象派セザンヌのコレクションです。

・セザンヌ

赤いチョッキの少年 / 1888-90年 / 油彩、カンヴァス

極端に右手が長く描かれています。

【第7章 フィンセント・ファン・ゴッホ】

ポスト印象派の代表的画家ファン・ゴッホのコレクションです。

・ゴッホ

自画像 / 1887年 / 油彩、カンヴァス

浮世絵の影響を受けて描かれた、「日没を背に種まく人」も見る事が出来ます。

【第8章 20世紀初頭のフランス絵画】

この章ではヴュイヤール、ボナール、ゴーギャンといった画家たちの、作品が展示されています。

・ゴーギャン

ポール・ゴーギャン

贈りもの / 1902年 / 油彩、カンヴァス

【第9章 モダン・アート】

この章ではピカソやブラックなど、20世紀のモダン・アート作品が展示されていて、

パブロ・ピカソの「イタリアの女」、「花とレモンのある静物」を見る事が出来ます。

【第10章 新たなる絵画の地平】

モネの代表作の一つである《睡蓮の池、緑の反映》は、

これまでスイス国外には一度も出たことのなかった高さ2メートル×幅4.25メートルの大作です。

・モネ

睡蓮の池、緑の反映 / 1920-26年 / 油彩、カンヴァス

今回、美術の教科書でしか見たことがない絵を

日本で見る事が出来て、とても良かったです。

7月16日(祝)まで九州国立博物館で見れます。

この時期、家にいても、暑くてクーラー代ばかりかかりますから、

是非、この機会に快適な温調の博物館を訪れてください。

お勧めですよ。

素敵な絵画を見た後は、

いつものように、大宰府天満宮の参道へ

今日は暑かったので、抹茶アイスと梅ヶ枝餅のセットを頂きました。

梅雨まっただ中、アジサイがきれいに咲いてました。

2018年03月20日

「王羲之と日本の書」特別展

九州国立博物館で2月10日(土)~4月8日(日)まで開催されている、

特別展 「王羲之と日本の書」を見に行ってきました。

博物館などで「書」を目にすることはありますが、

でも、「書」が目的で、博物館に行くことは、ほとんどないのですが、

それでも、きれいな字にはあこがれがあります。

一度だけ、台湾の故宮博物館に行った時に相当数の「書」を見た記憶があります。

今回の展示物は定期的に展示替えが行われますので、

第6回の展示物を見学してきました。

(注)今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館より、ブログ掲載用に提供されたものを使用しています。

今回は、特に意味もなく、「激レアさんを連れてきた」風に紹介です。

【王羲之】

いいか、みんな!王羲之とは、中国のめちゃめちゃ有名な書家だぞ!。

早い話、むちゃくちゃ字が上手な人で、後世の人の「書」のお手本となった人なんだぞ。

【妹至帖】

なんと、遣唐使によって日本にも、そのお手本が運ばれてきたんだ!

日本の大名家伝来の手鑑の中から発見されたぞ。

でも、王羲之の真筆は残っていないんだ。

これは、言い方は悪いが、いわゆる手書きによるコピー品なんだぞ。

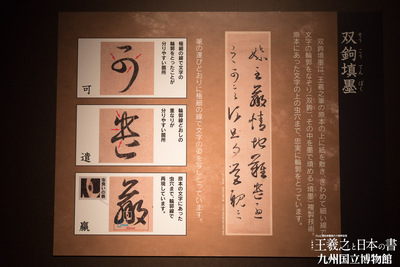

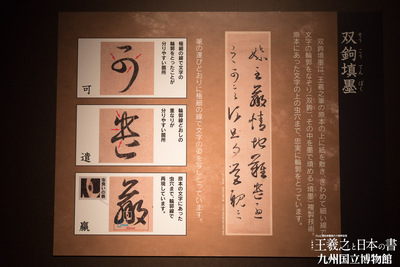

【双鉤填墨】

双鉤填墨とは、中国で行われた書の複製を作る技術の一つなんだ。

さすが九博、いつもながら、わかりやすい解説が素敵だぞ。

【ひらがな】

漢字だけの文字に、日本でひらがなが出来たぞ!

ひらがなは縦書きで書くと美しいぞ!

縦書きの、流れる様なひらがな文字!

下にあるモニターを使って、実際に手書きで書くことも出来ます。

【足利尊氏の願文】

これが、尊氏が清水寺に奉納した自筆の願文だぞ。

書かれている事を簡単に説明するぞ、

「私は出家しますので、現世の幸福は、弟の直義に譲ります。直義をお守りください。」って事が

書かれているんだけど、なんとこの後、二人は歴史に残る兄弟喧嘩するぞ。

【敬天愛人】

西郷どんの直筆だぞ

・・・・でも、今回は展示替えで見れーず。

その代り、副島種臣の「飛龍在天」が展示されていました。

その他、和歌集もいっぱい展示してあって、

紙をデザインしたり、文字に変化をつけたりして読む人を飽きさせない工夫もされてるぞ。

でも、私には読む以前に、何文字書いてあるかの判断すらできないぞ。

ミミズが、のたうち回っているようにしか見えなくてすみません。(悲)

活字世代の私には、写経の文字が一番きれいで読みやすいです。(笑)

いつもの通り、九博界隈を散歩してきました。

国博通りを抜けて、大宰府天満宮へ寄ったら、

本日、大安吉日で神前で結婚式が行われてました。

特別展 「王羲之と日本の書」を見に行ってきました。

博物館などで「書」を目にすることはありますが、

でも、「書」が目的で、博物館に行くことは、ほとんどないのですが、

それでも、きれいな字にはあこがれがあります。

一度だけ、台湾の故宮博物館に行った時に相当数の「書」を見た記憶があります。

今回の展示物は定期的に展示替えが行われますので、

第6回の展示物を見学してきました。

(注)今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館より、ブログ掲載用に提供されたものを使用しています。

今回は、特に意味もなく、「激レアさんを連れてきた」風に紹介です。

【王羲之】

いいか、みんな!王羲之とは、中国のめちゃめちゃ有名な書家だぞ!。

早い話、むちゃくちゃ字が上手な人で、後世の人の「書」のお手本となった人なんだぞ。

【妹至帖】

なんと、遣唐使によって日本にも、そのお手本が運ばれてきたんだ!

日本の大名家伝来の手鑑の中から発見されたぞ。

でも、王羲之の真筆は残っていないんだ。

これは、言い方は悪いが、いわゆる手書きによるコピー品なんだぞ。

【双鉤填墨】

双鉤填墨とは、中国で行われた書の複製を作る技術の一つなんだ。

さすが九博、いつもながら、わかりやすい解説が素敵だぞ。

【ひらがな】

漢字だけの文字に、日本でひらがなが出来たぞ!

ひらがなは縦書きで書くと美しいぞ!

縦書きの、流れる様なひらがな文字!

下にあるモニターを使って、実際に手書きで書くことも出来ます。

【足利尊氏の願文】

これが、尊氏が清水寺に奉納した自筆の願文だぞ。

書かれている事を簡単に説明するぞ、

「私は出家しますので、現世の幸福は、弟の直義に譲ります。直義をお守りください。」って事が

書かれているんだけど、なんとこの後、二人は歴史に残る兄弟喧嘩するぞ。

【敬天愛人】

西郷どんの直筆だぞ

・・・・でも、今回は展示替えで見れーず。

その代り、副島種臣の「飛龍在天」が展示されていました。

その他、和歌集もいっぱい展示してあって、

紙をデザインしたり、文字に変化をつけたりして読む人を飽きさせない工夫もされてるぞ。

でも、私には読む以前に、何文字書いてあるかの判断すらできないぞ。

ミミズが、のたうち回っているようにしか見えなくてすみません。(悲)

活字世代の私には、写経の文字が一番きれいで読みやすいです。(笑)

いつもの通り、九博界隈を散歩してきました。

国博通りを抜けて、大宰府天満宮へ寄ったら、

本日、大安吉日で神前で結婚式が行われてました。

2017年11月17日

「新・桃山展」特別展

木々もだいぶ、色づいてきましたが、

九州国立博物館で開催されている、

特別展 「新・桃山展」を見に行ってきました。

海外では、15世紀半ばからスペイン、ポルトガルが大航海時代に入り、

16世紀、信長の時代には日本国内にキリスト教や南蛮品が入ってきた時代です。

今回の「新・桃山展」では、サブタイトルが「大航海時代の日本美術」となっており、

日本に鉄砲とキリスト教が伝わった、

16世紀半ばから17世紀初頭のものが展示されています。

そこで、興味を持った展示物の一部を紹介します。

今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館よりブログ掲載用に提供されたものです。

【世界地図】

まずは、大航海時代の世界地図です。

世界地図の中には、石見銀山の地名が書かれているものもあり、当時の海外での認知度がわかります。

【聖フランシスコ・ザビエル像】

教科書で、良く見かける、ザビエルさんの絵です。

Youは何しに日本へ?と聞かれたら、

「イエズス会の布教のためです。」と答えてたでしょうね。(笑)

【南蛮屏風】

この屏風には南蛮船と南蛮人の様子が描かれています。

南蛮貿易の様子がわかります。

その他、多くの屏風絵が展示してありますが、

その中でも個人的には、狩野派の書いた、金箔を用いた豪華な屏風よりも、

長谷川等伯の、墨のみで描いた松林、国宝、「松林図屏風」に衝撃を受けました。

屏風絵から松林の閑静さが伝わってきます。

【松林図屏風】

是非、本物を見て味わってみてください。

ちなみに、4Fの常設展示場に「松林図屏風」のレプリカが展示してあり、そちらでは、写真が撮れます。

秀吉の時代になると、イエズス会の布教が広まり信者が増え、

九州では大友宗麟、小西行長などのキリシタン大名まで現れるようになります。

個人的に、趣味が乗馬なので、馬具には大変興味があり、

そんな時代の展示物として、和鞍が展示してあります。

【梅花皮写象牙貼鞍】

梅花皮を模した象牙をふんだんに散りばめた、とてもきれいな和鞍です。

キリシタン大名の小西行長が息女・マリアを対馬の大名・宗義智に嫁がせた際に持たせたものだそうです。

相当、南蛮貿易で儲けたみたいですね。さすが、商人出身。(笑)

一方、日本独特の質素で静かな「わびさび」の美意識が開花した時代でもあります。

「曜変天目」に次ぐ名品と言われる「油滴天目」も展示されています。

【油滴天目】

茶人でもない私が素人目に見てもすばらしいです。

思わず、いい仕事してますね!と言いたくなります。(笑)

黒褐色の上釉に銀鉄色を主に藍色や褐色の斑点が眩く変幻して輝いていて

あたかも水面に油の滴が散って浮いているように見えるので、この名がつけられたそうです。

秀吉は、最初、イエズス会の布教を認めていましたが、

しかし、九州平定後に長崎がイエズス会領となっていることを知り、

「バテレン追放令」を出し、キリスト教の宣教と南蛮貿易について制限を行いました。

さらに国内を天下統一した後にも、海外出兵し、明、朝鮮と戦います。

秀吉の野望は亡くなるまで続きます。

その時に、作った出兵基地が名護屋城です。

今では城もなく、兵どもが 夢の跡状態ですが、

当時の様子が伺いしれる屏風絵が展示してあります。

【名護屋城図屏風】

当時、日本から、海外の権力者に屏風絵が贈答品として送られたそうですが、

残念ながら、それらの屏風絵は見つかっていないそうです。

でも、アジアの各地で日本の屏風絵の影響を受けた作品は発見されていて、

それらの屏風絵も展示されています。

一般的には、信長、秀吉、家康と言う天下とりの国内事情に目が向かいがちですが、、

今回の「新・桃山展」の美術品をとおして、当時の時代背景にイエズス会の布教と南蛮貿易が大きく影響していることが理解出来て良かったと思いました。

時代は変わっても、

国内事情かな思う出来事も、その背景には海外事情が大きく影響しているのは、今も昔も変わらないようですね。

博物館見学のあとは、天満宮参道まで足を伸ばして、

梅ヶ枝餅を食べてきました。

毎月17日は紫色の"古代米入り梅ヶ枝餅"の販売日ですので、

古代米の抹茶セットです。

九州国立博物館で開催されている、

特別展 「新・桃山展」を見に行ってきました。

海外では、15世紀半ばからスペイン、ポルトガルが大航海時代に入り、

16世紀、信長の時代には日本国内にキリスト教や南蛮品が入ってきた時代です。

今回の「新・桃山展」では、サブタイトルが「大航海時代の日本美術」となっており、

日本に鉄砲とキリスト教が伝わった、

16世紀半ばから17世紀初頭のものが展示されています。

そこで、興味を持った展示物の一部を紹介します。

今回、掲載している展示物の写真は、

九州国立博物館よりブログ掲載用に提供されたものです。

【世界地図】

まずは、大航海時代の世界地図です。

世界地図の中には、石見銀山の地名が書かれているものもあり、当時の海外での認知度がわかります。

【聖フランシスコ・ザビエル像】

教科書で、良く見かける、ザビエルさんの絵です。

Youは何しに日本へ?と聞かれたら、

「イエズス会の布教のためです。」と答えてたでしょうね。(笑)

【南蛮屏風】

この屏風には南蛮船と南蛮人の様子が描かれています。

南蛮貿易の様子がわかります。

その他、多くの屏風絵が展示してありますが、

その中でも個人的には、狩野派の書いた、金箔を用いた豪華な屏風よりも、

長谷川等伯の、墨のみで描いた松林、国宝、「松林図屏風」に衝撃を受けました。

屏風絵から松林の閑静さが伝わってきます。

【松林図屏風】

是非、本物を見て味わってみてください。

ちなみに、4Fの常設展示場に「松林図屏風」のレプリカが展示してあり、そちらでは、写真が撮れます。

秀吉の時代になると、イエズス会の布教が広まり信者が増え、

九州では大友宗麟、小西行長などのキリシタン大名まで現れるようになります。

個人的に、趣味が乗馬なので、馬具には大変興味があり、

そんな時代の展示物として、和鞍が展示してあります。

【梅花皮写象牙貼鞍】

梅花皮を模した象牙をふんだんに散りばめた、とてもきれいな和鞍です。

キリシタン大名の小西行長が息女・マリアを対馬の大名・宗義智に嫁がせた際に持たせたものだそうです。

相当、南蛮貿易で儲けたみたいですね。さすが、商人出身。(笑)

一方、日本独特の質素で静かな「わびさび」の美意識が開花した時代でもあります。

「曜変天目」に次ぐ名品と言われる「油滴天目」も展示されています。

【油滴天目】

茶人でもない私が素人目に見てもすばらしいです。

思わず、いい仕事してますね!と言いたくなります。(笑)

黒褐色の上釉に銀鉄色を主に藍色や褐色の斑点が眩く変幻して輝いていて

あたかも水面に油の滴が散って浮いているように見えるので、この名がつけられたそうです。

秀吉は、最初、イエズス会の布教を認めていましたが、

しかし、九州平定後に長崎がイエズス会領となっていることを知り、

「バテレン追放令」を出し、キリスト教の宣教と南蛮貿易について制限を行いました。

さらに国内を天下統一した後にも、海外出兵し、明、朝鮮と戦います。

秀吉の野望は亡くなるまで続きます。

その時に、作った出兵基地が名護屋城です。

今では城もなく、兵どもが 夢の跡状態ですが、

当時の様子が伺いしれる屏風絵が展示してあります。

【名護屋城図屏風】

当時、日本から、海外の権力者に屏風絵が贈答品として送られたそうですが、

残念ながら、それらの屏風絵は見つかっていないそうです。

でも、アジアの各地で日本の屏風絵の影響を受けた作品は発見されていて、

それらの屏風絵も展示されています。

一般的には、信長、秀吉、家康と言う天下とりの国内事情に目が向かいがちですが、、

今回の「新・桃山展」の美術品をとおして、当時の時代背景にイエズス会の布教と南蛮貿易が大きく影響していることが理解出来て良かったと思いました。

時代は変わっても、

国内事情かな思う出来事も、その背景には海外事情が大きく影響しているのは、今も昔も変わらないようですね。

博物館見学のあとは、天満宮参道まで足を伸ばして、

梅ヶ枝餅を食べてきました。

毎月17日は紫色の"古代米入り梅ヶ枝餅"の販売日ですので、

古代米の抹茶セットです。